Wissenschaft

Fünf spannende Citizen-Science-Projekte

Wie Bürgerwissenschaftler:innen Forschung vorantreiben – Projekte und Beispiele zivilgesellschaftlicher Forschung. Mehr auf #explore.

Wissenschaft

Wie Bürgerwissenschaftler:innen Forschung vorantreiben – Projekte und Beispiele zivilgesellschaftlicher Forschung. Mehr auf #explore.

14. Oktober 2021

Sogenannte Bürgerwissenschaftler:innen zählen Igel in Berlin, messen den Gesundheitszustand von Bäumen in Leipzig, transkribieren historische Dokumente oder lassen ihre Rechner nach Neutronensternen suchen. Wissenschaftler:innen lassen sich immer öfter von interessierten Lai:innen unter die Arme greifen, um fundierte Erkenntnisse für alle zu gewinnen: Die Digitalisierung hat der Citizen Science dabei in jüngerer Zeit einen neuen Schub gegeben. Nie war es einfacher, Beobachtungen und Befunde von überall zu teilen. Wir stellen fünf spannende Citizen-Science-Projekte vor.

Die Globalisierung verändert unsere Gesellschaften – und auch unser Ökosystem. Mit den Waren aus Übersee reisen auch exotische Mücken als blinde Passagiere ins Land. Und durch die Klimaerwärmung können sie hierzulande eher heimisch werden. Das Problem bei den exotischen Blutsaugern: Sie können Tropenkrankheiten übertragen. Daher fangen und erforschen das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) und das Friedrich-Loeffler-Institut die Stechmückenarten in Deutschland. Für ihre Jagd haben sie sich 2012 Unterstützung gesucht und den Mückenatlas ins Leben gerufen. Mit großer Resonanz: Allein 2020 wurden in 2.464 Einsendungen 15.905 Mücken an die Forschenden geschickt. 2015 gelang dem Projekt der erste Nachweis einer Koreanischen Buschmücke in Deutschland. Außerdem konnte mithilfe der Einsendungen ein neues Vorkommen der Asiatischen Tigermücke in Baden-Württemberg nachgewiesen werden. Die grundsätzliche Idee hinter dem Projekt: Durch ein möglichst umfassendes Stechmückenmonitoring lässt sich das Risiko für Infektionen und Epidemien in bestimmten Regionen besser einschätzen und mit Vorsichtsmaßnahmen vorbeugen. Wer seinerseits mitfangen will: Fliegenklatsche stecken lassen. Nur eine heile Mücke hilft der Wissenschaft!

Ambrosia ist in der griechischen Mythologie die Speise der Gött:innen – aber auch der Name einer Pflanze aus dem Mittelmeerraum, die bei Menschen heftige Allergien auslöst. Hundehalter:innen und ihre Vierbeiner können Forschende nun beim Erfassen solcher Invasoren unterstützen. Die tierischen Spürnasen werden im Vorfeld trainiert und ihre Funde anschließend wissenschaftlich ausgewertet. Gestützt auf eine breitere Informationsbasis wollen die Forschenden besser verstehen, wie und wo sich invasive Arten ausbreiten. Das soll auch die gezielte Planung von Gegenmaßnahmen erleichtern. Aber auch die findigen Vierbeiner selbst profitieren vom Einsatz für die Wissenschaft: Gesucht werden Hundehalter:innen in Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und clevere, kooperative Hunde mit einer „hohen Spielzeug- und Futtermotivation“ – so die Webseite des Projekts, hinter dem das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU), das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und der Verein Wildlife Detection Dogs stehen. Wer sich und ihren oder seinen Vierbeiner in dieser Jobbeschreibung wiederfindet: Ab Sommer 2022 werden neue Mensch-Hunde-Teams für das zweite Ausbildungsjahr gesucht.

In unseren Städten geht es oft nicht sauber zu. Das liegt nicht allein am Autoverkehr oder an Industrieanlagen. Auch die Lichtverschmutzung nimmt zu, also die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Beleuchtung. Das Projekt „Verlust der Nacht“ will die Lichtverschmutzung messen und ihre Auswirkung erforschen. Dazu muss man nur in klaren Nächten mit dem Smartphone vor die Tür gehen. Eine App leitet dann zu bestimmten Sternen und fragt ab, ob sie zu sehen sind – ein Indiz für die Helligkeit an diesem Ort. Alle Messungen werden anonym an die Datenbank von Globe at Night gesendet, einem internationalen Citizen-Science-Projekt, das seit 2006 die Lichtverschmutzung weltweit aufzeichnet. Aus den Daten entstehen Karten, die die Helligkeitsverteilung und ihre Entwicklung aufzeigen. Wissenschaftler:innen können diese Daten nutzen, um Aussagen über die Veränderung der Lichtverschmutzung zu treffen. Mittelfristig sollen auf Basis der Forschungsergebnisse Lösungsansätze für moderne und „nachtschonendere“ Beleuchtungskonzepte entwickelt werden.

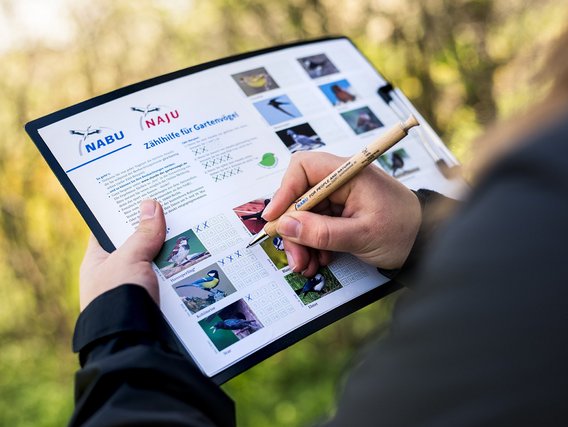

Vögel zu zählen ist in Großbritannien seit Jahrzehnten eine Art Volkssport. Aber auch hierzulande entdecken immer mehr Menschen die Ornithologin oder den Ornithologen in sich: Über 140.000 Vogelfreund:innen haben sich an der diesjährigen „Stunde der Gartenvögel“ beteiligt. Aus über 95.000 Gärten und Parks wurden dem NABU und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) über 3,1 Millionen Vögel gemeldet. Das Ergebnis der Zählung: Haussperlinge, Amseln und Kohlmeisen liegen unangefochten vorn. Mauersegler, Mehlschwalben und Mönchsgrasmücken bleiben Sorgenkinder. Entwarnung gibt es für die Blaumeisen: Ein bakterieller Erreger hatte 2020 zu einem Massensterben in vielen Teilen Deutschlands geführt. Mittlerweile haben sich die blauköpfigen Vögel offenbar von der Epidemie erholt. Der Sinn hinter der Vogelzählung: Nur wenn wir wissen, welche Arten wo in welcher Zahl flattern, können wir sie wirksam schützen. Wer mitzählen will: Jeden Januar wird gezählt, welche Vögel bei uns den Winter verbringen. In der zweiten Maiwoche schlägt dann die Stunde der Gartenvögel.

Tausende Menschen auf der ganzen Welt suchen in der Kaffeepause nach Neutronensternen. Das Einzige, was sie dafür tun müssen, ist – nichts zu tun. Denn wenn sie ihren Rechner, ihr Tablet oder Smartphone gerade nicht nutzen, durchforsten diese die Daten verschiedener astronomischer Instrumente nach Signalen der Neutronensterne, also den Überresten explodierter Sterne. Einstein@Home nennt sich das verteilte Rechenprojekt des Max-Planck-Instituts in Hannover und der University of Wisconsin-Milwaukee. Die Entdeckung neuer Neutronensterne hilft den Astronom:innen, die Entstehung und das Leben von Sternen besser zu verstehen. Das langfristige Ziel: Die erste direkte Messung von kontinuierlichen Gravitationswellen, die diese schnell rotierenden Sterne abstrahlen, wenn sie nicht vollkommen rund sind. Diese Krümmungen in der Raumzeit wurden von Albert Einstein vor 100 Jahren vorausgesagt und 2015 erstmals nachgewiesen. Rund 500.000 Freiwillige haben bei Einstein@Home bereits die Galaxis durchsucht. Aktuell spenden rund 22.000 aktive Freiwillige die Rechenleistung von etwa 36.000 Computern. Über 80 Neutronensterne haben die Hobbyastronom:innen bislang entdeckt. Den letzten im Februar 2021. Nur mit den kontinuierlichen Gravitationswellen hat es noch nicht geklappt. Es gibt also noch genug zu rechnen.

Dies ist ein Artikel von #explore. #explore ist eine digitale Entdeckungsreise in eine Welt, die sich in rasantem Tempo wandelt. Die zunehmende Vernetzung, innovative Technologien und die alles umfassende Digitalisierung schaffen Neues und stellen Gewohntes auf den Kopf. Doch das birgt auch Gefahren und Risiken: #explore zeigt einen sicheren Weg durch die vernetzte Welt.