Zukunft des Bahnverkehrs

Magnetisierter Wettlauf

Wie China und Japan dem Flugzeug mit Magnetschwebebahnen Konkurrenz machen wollen.

Zukunft des Bahnverkehrs

Wie China und Japan dem Flugzeug mit Magnetschwebebahnen Konkurrenz machen wollen.

16. Dezember 2021

China hat das größte Schienennetz für Hochgeschwindigkeitszüge der Welt, Japan das pünktlichste. Nun wollen beide Nationen in Sachen Tempo noch einmal deutlich zulegen – und mit rasanten Magnetschwebebahnen Boden zum Flugzeug gutmachen.

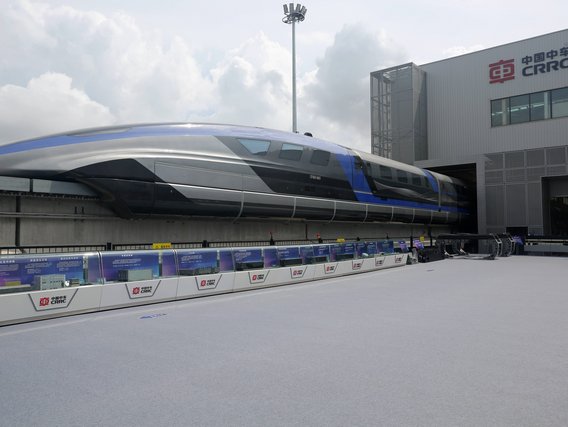

38.000 Kilometer umfasst das Schienennetz für Hochgeschwindigkeitszüge im Reich der Mitte bereits. Das zweitgrößte Netz der Erde erstreckt sich über Spanien und kommt gerade mal auf ein Zehntel der Strecke. Mit einer Geschwindigkeit von rund 350 Stundenkilometern ist der chinesische Fuxing aktuell der weltschnellste Zug im Regelbetrieb – und dürfte künftig Konkurrenz aus dem eigenen Land bekommen. Im Juli lief in der Stadt Qingdao eine erste Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahn vom Band: Sie soll Geschwindigkeiten von 600 Kilometern pro Stunde erreichen und sei damit das „schnellste Bodenfahrzeug der Welt“, so der chinesische Staatskonzern CRRC. Der Zug soll nun zunächst über mehrere Jahre getestet werden, parallel entstehen entsprechende Trassen für die Schwebebahnen. Laut der chinesischen Regierung planen Shanghai, Chengdu und weitere Großstädte und Provinzen des Landes schnelle Verbindungen per Magnetschwebebahn.

Auf Strecken bis 1.500 Kilometer könnte das komplett in China entwickelte System unterm Strich sogar das Flugzeug hinter sich lassen. Während man im Flieger von Peking nach Shanghai rund zwei Stunden braucht, soll man in der Magnetschwebebahn in 2,5 Stunden das Ziel erreichen – von Zentrum zu Zentrum. Erste Züge könnten demnach in fünf bis zehn Jahren im Einsatz sein. Technologisch will China damit zum Nachbarn Japan aufschließen, wo ebenfalls an Magnetschwebebahnen gearbeitet wird.

1964 hat Japan die ersten Hochgeschwindigkeitszüge der Welt auf die Schiene gebracht. Die Shinkansen gelten heute als die pünktlichsten und sichersten Schnellzüge auf dem Globus. Dafür sorgt ein komplett separates und fast vollständig eingezäuntes Schienennetz, das sich die Züge – anders als die ICEs in Deutschland – also nicht mit Regionalbahnen und dem Güterverkehr teilen müssen. Bereits seit den 1970ern-Jahren tüfteln die Ingenieur:innen des Inselstaats auch an einem eigenen Magnetschwebebahn-System. 2015 knackte der Maglev als erster Zug der Erde die Marke von 600 Stundenkilometern. Mit seiner 15 Meter langen Nase erinnert der Maglev L0 an einen Hecht auf Gleisen. Diese soll für optimale Aerodynamik und auch für eine leisere Fahrt sorgen, indem sie den Knall verhindert, den Hochgeschwindigkeitszüge erzeugen, wenn sie bei voller Fahrt in enge Tunnel rasen.

Technologisch seien die japanischen Maglevs bereits deutlich weiter und dichter an der Serienreife als die chinesischen Magnetschwebebahnen, sagt Hans Vallée, Bahn-Experte bei TÜV NORD. „Japan hat schließlich schon seit Jahrzehnten Teststrecken, auf denen diese Fahrzeuge erprobt werden.“

Dass die beiden Nationen technisch andere Wege beschreiten, hat unter anderem geologische Gründe, so Vallée. China setzt auf das Transrapid-Prinzip. Der Fahrweg fungiert als Antrieb: Der Motor ist als sogenannter Langstator über die gesamte Strecke quasi abgerollt, der Fahrweg selbst wird als einzelne Schiene vom Fahrzeug umfasst. Japan verlagert den Antrieb mit einem Kurzstator ins Fahrzeug, die Strecke umfasst das Fahrzeug in einem Trog. Aufgrund der verwendeten Magnettechnik haben die japanischen Schwebebahnen einen größeren Luftspalt zwischen Fahrweg und Fahrzeug – und damit mehr Puffer für den Fall eines Erdbebens, die auf dem Inselstaat keine Seltenheit sind. Die Serienversion des japanischen Maglevs soll Spitzengeschwindigkeiten von 620 und Reisegeschwindigkeiten von 500 Kilometern pro Stunde erreichen. Die 286 Kilometer lange Jungfernstrecke von Tokio nach Nagoya würde der neue Zug dann in 40 Minuten zurücklegen. Der Shinkansen benötigt heute gut doppelt so lange. In einem zweiten Schritt soll die Trasse der Magnetschwebebahn schließlich nach Osaka verlängert werden. Die Verbindung zwischen den drei Wirtschaftszentren ist heute die höchstfrequentierte Strecke Japans und mit 143 Millionen Fahrgästen pro Jahr voll ausgelastet. Die rasante Magnetschwebebahn soll hier Abhilfe schaffen – und ihre Passagierinnen und Passagiere überwiegend durch Tunnel auf fast kurvenfreier Strecke geradewegs durch die japanischen Alpen schießen.

„Eine Magnetschwebebahn kann unter anderem durch die geringeren Reibungsverluste mit derselben Energie wie ein herkömmlicher Hochgeschwindigkeitszug ein deutlich höheres Tempo fahren.“

Hans Vallée, Sachverständiger und Gutachter für funktionale Sicherheit mit Schwerpunkt Bahntechnik bei TÜV NORD

Beim Kopf-an-Kopf-Rennen um den schnellsten Zug des Planeten geht es um Prestige, aber vor allem auch um Exportmärkte. Die Bevölkerung zahlreicher Schwellenländer wächst – und damit der Bedarf an effizienten Transportnetzen. Fachleute veranschlagen das Exportpotenzial neuer Zugtechnologien auf rund 1,6 Billiarden Euro. Und da die Magnetschwebebahnen verhältnismäßig weniger Strom benötigen, gelten sie auch unter Klimagesichtspunkten als zukunftsträchtig. „Eine Magnetschwebebahn kann unter anderem durch die geringeren Reibungsverluste mit derselben Energie wie ein herkömmlicher Hochgeschwindigkeitszug ein deutlich höheres Tempo fahren“, erklärt Zugexperte Hans Vallée.

Ob die Magnetschwebebahnen tatsächlich zum Exportschlager werden, ist noch lange nicht ausgemacht. Denn um die hohen Mehrkosten gegenüber schienengebundenen Zügen einzuspielen, bräuchte es eine enorme Nachfrage. Und die japanische Debütstrecke Tokio–Osaka gilt mit ihrer Ballung von Millionenstädten global gesehen als absolute Ausnahme der Regel. „Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahnen erfordern eine eigene und teure Infrastruktur. Ohne Subventionen wären solche Systeme zu den aktuellen Bedingungen etwa gegenüber dem Flugzeug nicht wettbewerbsfähig“, sagt Vallée. Der japanische Hersteller JR Central setzt große Hoffnungen auf den US-Markt – und wirbt für eine Maglev-Verbindung zwischen Washington und New York. Lizenzgebühren würden keine verlangt, um das eigene System international zu etablieren.

„Mit dem Digitalen Zwilling München können wir Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen. Auf diese Weise können die städtischen Expertinnen und Experten die effektivsten Maßnahmen besser identifizieren.“

Markus Mohl, Geoinformatiker und Leiter des Kompetenzzentrums Digitaler Zwilling München

Was wären weitere Anwendungsfälle für den Digitalen Zwilling München?

Nicht zuletzt durch die Klimaerwärmung wird Hitze in der Stadt zum wachsenden Problem – mit gesundheitlichen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger. Die Vegetation in der Stadt, also etwa Bäume, Büsche und Grünflächen, sind bereits im digitalen Abbild der Stadt enthalten. Auf dieser Basis können wir simulieren, wie sich Hitze-Inseln effizient entschärfen lassen: Müssen wir in einer Straße zwanzig neue Bäume pflanzen, oder reichen auch fünf, und die anderen fünfzehn pflanzen wir an anderer Stelle? Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos lässt sich mit dem Digitalen Zwilling München analysieren und vorantreiben. Wir können uns anschauen, wo Ladesäulen verbaut sind und wie diese über den Tag, die Woche, das Jahr genutzt werden. Über sogenannte Heatmaps stellen wir dann dar, wo wann besonders viel geladen wird und wo weniger. So wissen wir, wo weiterer Bedarf besteht. Zugleich können wir den Nutzerinnen und Nutzern auch Empfehlungen in Echtzeit geben, wo sie freie Ladesäulen finden können.

Welche weiteren Datenquellen wollen Sie künftig erschließen, und wie gewährleisten Sie dabei den Datenschutz?

Datenschutz steht für uns bei der Stadtverwaltung natürlich immer an erster Stelle. Als öffentliche Verwaltung genießen wir einen Vertrauensvorschuss, dem wir gerecht werden wollen und müssen. Beispielsweise sind Bikesharing-Daten grundsätzlich interessant und können technisch betrachtet auch problemlos gesammelt werden, datenschutzrechtlich allerdings nur mit der Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer. Und wenn diese das ablehnen, dann machen wir das selbstverständlich auch nicht. Eine weitere interessante Datenquelle sind die Sensoren moderner Autos, die sehr viele Informationen im Straßenraum erfassen. Da es sich dabei um Massendaten handelt, die nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden können, sind sie datenschutzrechtlich weniger problematisch.

Könnten solche Daten einfach in den Digitalen Zwilling München eingespeist werden?

Wir überlegen tatsächlich, einen Standard für diese Daten zu entwickeln. Dabei stellt sich die Frage, ob das für Fahrzeughersteller umsetzbar wäre. Zugleich ist aber klar, dass wir uns nicht auf Daten einzelner Hersteller stützen können. Datensouveränität ist für uns als Stadtverwaltung elementar. Natürlich könnte man auch Google Maps für bestimmte Aspekte des Digitalen Zwillings München verwenden. Aber um souverän in unserem Handeln zu sein, dürfen wir unsere Prozesse nicht von bestimmten Herstellern und Datenformaten abhängig machen. Selbstverständlich arbeiten wir auf Projektebene auch mit der Wirtschaft zusammen. Aber man muss im Grundgerüst des Digitalen Zwillings München einen Rahmen schaffen, der diese Datensouveränität gewährleistet. Das ist einer der Gründe, warum wir auf offene Standards und Schnittstellen setzen. Und warum wir für unser 3-D-Stadtmodell eigene Befliegungen und Straßenbefahrungen durchführen.

Erleichtert der Ansatz auch den digitalen Austausch zwischen Städten?

Unbedingt. Die Städte stehen heute letztlich vor sehr ähnlichen Herausforderungen. Ein digitaler Zwilling der Stadt kann dabei helfen, diese Herausforderungen besser zu meistern. Würde nun jede Stadt ihr digitales Abbild von Grund auf allein entwickeln, wäre das weder wirtschaftlich noch effizient und für viele Kommunen schlicht eine finanzielle Überforderung. Aus diesem Grund setzen wir auf etablierte Standards und Open-Source-Software, weil wir damit Lösungen entwickeln, die auch andere Städte adaptieren können. Zusammen mit Hamburg und Leipzig verfolgen wir diesen Ansatz im Projekt „Connected Urban Twins“, das vom Bundesinnenministerium gefördert wird.

Sie schaffen damit also auch eine Blaupause für digitale Zwillinge anderer Städte?

Ganz genau! Konkret geht es in dem Projekt „Connected Urban Twins“ um die Nutzung urbaner Zwillinge für innovative Ansätze der integrierten Stadtentwicklung. Dabei sollen auch neue Formate zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden. Ein solcher Zusammenschluss dreier Städte ist natürlich eine große Herausforderung. Daher legen wir großen Wert auf Austausch, Wissenstransfer und auf die angesprochene Replizierbarkeit der technischen Lösungen. Und hoffen, durch das Projekt auch eine Signalwirkung auf europäischer Ebene entfalten zu können.

Wie soll sich darüber hinaus der Digitale Zwilling München in den kommenden Jahren weiterentwickeln?

Wir verstehen den Digitalen Zwilling München als Gemeinschaftsprojekt. Je mehr Daten aus unterschiedlichen Ressorts der Stadt einfließen und je mehr er in den Fachbereichen genutzt wird, desto besser und gewinnbringender wird er. Wir arbeiten daran, das 3-D-Stadtmodell als wichtige Datengrundlage mit immer mehr Informationen zu hinterlegen. Und wir entwickeln effiziente Methoden, diese Daten in immer kürzeren Abständen zu aktualisieren. Das ist schließlich die Grundlage für aussagekräftige Simulationen. Darüber hinaus wollen wir auch weitere Datenquellen erschließen und einbinden: München soll bis 2035 klimaneutral sein – mit dem Digitalen Zwilling München unterstützen wir die Stadtgesellschaft auf dem Weg zu diesem Ziel.

Dies ist ein Artikel von #explore. #explore ist eine digitale Entdeckungsreise in eine Welt, die sich in rasantem Tempo wandelt. Die zunehmende Vernetzung, innovative Technologien und die alles umfassende Digitalisierung schaffen Neues und stellen Gewohntes auf den Kopf. Doch das birgt auch Gefahren und Risiken: #explore zeigt einen sicheren Weg durch die vernetzte Welt.