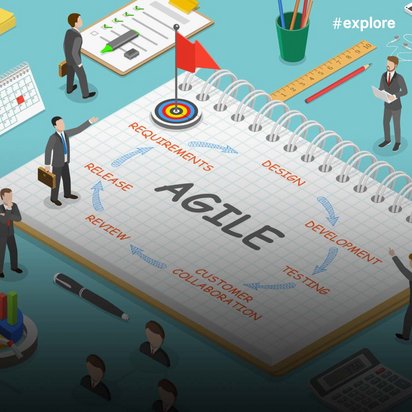

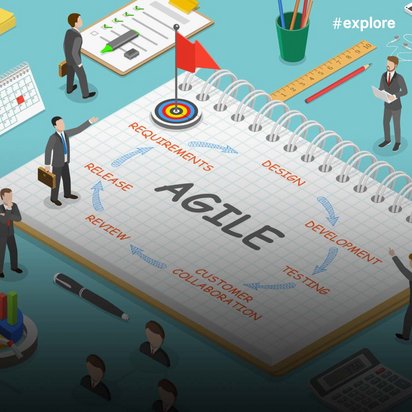

Agiles Projektmanagement

Vom Tanker zum Schnellboot

Wie agiles Projektmanagement die Entwicklung von innovativen Produkten beschleunigen und vereinfachen soll.

Agiles Projektmanagement

Wie agiles Projektmanagement die Entwicklung von innovativen Produkten beschleunigen und vereinfachen soll.

24. August 2018

Wer innovative Apps, Software oder digitale Dienstleistungen entwickeln will, kommt mit klassischem Projektmanagement nicht weit. Zu starr und unbeweglich sind dessen fixe Meilensteinpläne. Immer öfter setzen Start-ups und Unternehmen deshalb auf agile Methoden – so auch das Corporate Center Innovation von TÜV NORD. #explore erklärt, wie diese agilen Methoden funktionieren und warum man feste Strukturen und Rollen braucht, um so beweglich wie möglich kreieren zu können.

Wer den Bau einer Industrieanlage plant, steht vor einer komplizierten Aufgabe. Fuchst man sich jedoch mit entsprechendem Know-how in die Materie ein und legt sich einen sorgfältigen Plan zurecht, werden bis zur Fertigstellung wahrscheinlich keine grundsätzlichen Änderungen auftauchen. Will man hingegen ein völlig neues Produkt entwickeln, etwa für Betreiber von Aufzügen, dann wird die Sache komplex, erklärt Martin Kisch vom Corporate Center Innovation bei TÜV NORD: „Weil ich das Bedürfnis der Betreiber noch nicht kenne, sich dieses vermutlich über die Zeit auch ändert und ich diese Veränderung nur bedingt voraussehen kann, wenn ich ein Projekt starte.“

Das klassische Projektmanagement mit seinen Meilensteinplänen und fixen Zielen, die ohne Wenn und Aber in einer bestimmten Zeit abgearbeitet werden sollen, stößt hier an seine Grenzen. Um auf neue Anforderungen und Kundenfeedback flexibel reagieren und auch in der fortgesetzten Entwicklung den Kurs ändern zu können, braucht es mehr Beweglichkeit. Immer häufiger kommt in solchen Fällen agiles Projektmanagement zum Einsatz. „Dabei wird das Ziel in einer Product Vision festgelegt, die beschreibt, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll. Im laufenden Prozess wird dann immer wieder überprüft und entschieden, welcher nächste Schritt am meisten Sinn macht und den größten Mehrwert erzeugt“, sagt Martin Kisch. Statt also starr eine vorher festgelegte Reihenfolge abzuarbeiten, soll sichergestellt werden, dass immer zuerst die Aufgaben erledigt werden, die aktuell am wichtigsten sind.

Sinnvoll ist agiles Projektmanagement auch dann, wenn ein Produkt nicht fix und fertig auf den Markt gebracht, sondern anhand des Kundenfeedbacks weiterentwickelt werden soll. „Eine mögliche Dienstleistung für Aufzugsbetreiber könnte etwa eine App sein, über die sie in Echtzeit den Status ihrer Aufzüge sehen können: Laufen sie oder nicht?“, erläutert Martin Kisch. Das Entwicklungsteam stellt sich die Frage, welche Informationen die Betreiber benötigen, bereitet diese daraufhin auf und entwickelt ein sogenanntes „Minimal Viable Product“ – in diesem Fall eine App, die mit den angedachten Basisfunktionen ausgestattet ist. Damit geht es zurück zu den Kunden, um sich deren Feedback einzuholen. „Man kann sich kaum vorstellen, wie viel genauer Menschen sagen können, was sie brauchen und was für sie hilfreich ist, wenn man ihnen eine konkrete Anwendung in die Hand gibt“, schildert Kisch seine Erfahrung. Im nächsten Schritt macht sich das Team daran, die Änderungswünsche einzuarbeiten und die App so weiter zu verbessern.

Eingesetzt werden agile Methoden am Corporate Center Innovation etwa bei einem Projekt zur Online-Personenzertifizierung und bei der Entwicklung einer Augmented-Reality-App für den Kraftwerksbereich. Martin Kisch arbeitet mit seinem Team an einer Lösung, um Aufzugsbetreibern und Wartungsunternehmen durch Datenauswertung das Leben zu erleichtern. Dabei orientieren sie sich an Scrum, der bekanntesten und beliebtesten unter den agilen Projektmanagementmethoden (mehr dazu im Infokasten). Schließlich bedeutet Agilität eines natürlich nicht: Innovation auf gut Glück und nach ungefährem Bauchgefühl. „Man braucht ein relativ festes Rahmenwerk, in dem man sich dann agil bewegen kann“, stellt der Innovationsmanager klar. Dazu werden Abläufe festgelegt und die Rollen und Aufgaben verteilt, die jeder Beteiligte im Team übernimmt. Entwickelt wird in sogenannten „Sprints“, kurzen Arbeitseinheiten von maximal einem Monat. „Die Dauer bemisst sich nach der Komplexität der Aufgabe, die in dieser Zeit erarbeitet werden soll, aber auch nach den Abläufen des auftraggebenden Unternehmens“, berichtet Martin Kisch. Denn am Ende jedes Sprints wird den beteiligten Stakeholdern das Ergebnis präsentiert und anhand des Feedbacks gemeinsam entschieden, wie es von diesem Punkt aus weitergeht.

Der sogenannte „Product Owner“ übernimmt die Verantwortung dafür, dass in jeder Phase der Entwicklung der bestmögliche Output entsteht. Er pflegt auch das „Product Backlog“, eine Art To-do-Liste. „Darin werden alle Aufgaben festgehalten, die nötig sind, um die Product Vision − also das angestrebte Entwicklungsziel − zu erreichen.“ In enger Absprache mit den Stakeholdern und dem Entwicklungsteam sortiert er oder sie die Aufgaben innerhalb der jeweiligen Phase nach Wichtigkeit. „Um das bestmöglich zu tun, muss ich auch gut über den potenziellen Markt und über Kundenbedürfnisse Bescheid wissen“, führt Kisch weiter aus. Zusätzlich kümmert sich der Product Owner darum, dem Entwicklungsteam den Rücken frei zu halten, damit zum Beispiel ausufernder Mailverkehr mit den Auftraggebern die Teammitglieder nicht von ihrer eigentlichen Entwicklungsarbeit abhält.

Um Abstimmungswege kurz und einander täglich auf dem aktuellen Stand zu halten, beginnen Kisch und seine Kollegen jeden Tag mit einem „Daily Scrum“. In diesem 15-minütigen Teammeeting beantworten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer reihum drei Fragen: „Was habe ich gestern gemacht, um das Produkt voranzubringen? Was mache ich heute? Was hindert mich bei meiner Arbeit?“ So wissen alle Beteiligten immer, wo die anderen stehen. Denn kontinuierliche Verbesserungen des Produkts und der Teamprozesse sind für agiles Projektmanagement zentral. Deshalb rekapitulieren Kisch und sein Team auch nach jedem Sprint in einer sogenannten Retrospektive: „Was lief gut, was lief weniger gut? Wurden wir vielleicht zu stark abgelenkt, weil zu viele neue Anforderungen hinzukamen? Was können wir machen, um das zu begrenzen?“, erläutert Kisch. Danach werden gemeinsam Regeln aufgestellt, um gute Abläufe fest zu etablieren und Störungen bestmöglich entgegenzuwirken.

Weil sich das Team beim agilen Projektmanagement selbst organisiert, wächst auch die Verantwortung für jeden Einzelnen. Schließlich kann man sich nicht an einem Projektplan festhalten, sondern muss selbst überlegen, welche Schritte am sinnvollsten sind, um das Projekt voranzutreiben. Damit agiles Projektmanagement funktioniert, müssen die auftraggebenden Unternehmen deshalb ein Verständnis für die damit verbundenen Neuausrichtungen entwickeln. „Hier geht es ja auch um Fehlerkultur“, sagt Martin Kisch. „Wenn ich etwas agil angehe, kann es durchaus sein, dass ich nach einem Monat feststelle, in eine falsche Richtung gelaufen zu sein.“ Eine solche Erkenntnis hat für Kisch allerdings nichts mit Scheitern zu tun, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses. „Ob ein Ansatz sinnvoll ist, lässt sich im Vorfeld oft nicht vollständig abschätzen. Man muss ihn erst wirklich ausprobieren.“ Mut und Freiheit zum Experiment sind für Kisch deshalb essenziell. Denn im besten Fall führen gerade die vermeintlich riskanten Wege zu den im wahrsten Sinne innovativen Lösungen.

Dies ist ein Artikel von #explore. #explore ist eine digitale Entdeckungsreise in eine Welt, die sich in rasantem Tempo wandelt. Die zunehmende Vernetzung, innovative Technologien und die alles umfassende Digitalisierung schaffen Neues und stellen Gewohntes auf den Kopf. Doch das birgt auch Gefahren und Risiken: #explore zeigt einen sicheren Weg durch die vernetzte Welt.