Mobilfunk

Was ist eigentlich 5G?

Wie 5G die Industrie 4.0 und das autonome Fahren auf den Weg bringen soll.

Mobilfunk

Wie 5G die Industrie 4.0 und das autonome Fahren auf den Weg bringen soll.

26. Februar 2019

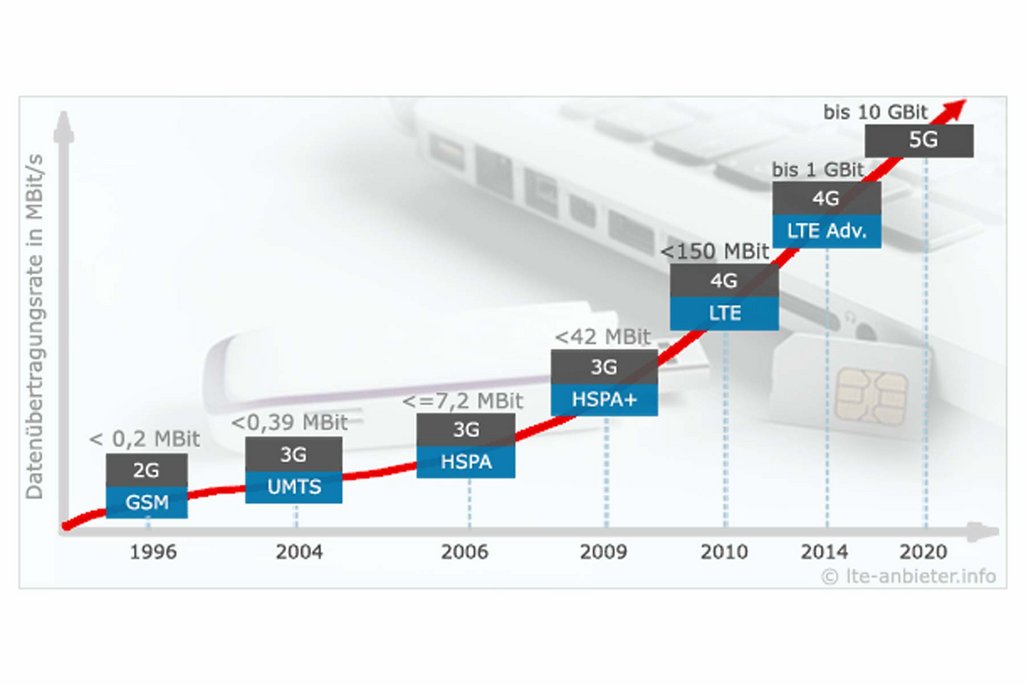

„Höher, schneller, weiter“ – dieser Leitsatz gilt nicht nur für den Sport, sondern auch für Mobilfunkstandards. Zumindest, was die Geschwindigkeit angeht: Aktuell steht mit 5G ein neuer Standard in den Startlöchern, der zwanzigmal schneller sein soll als das rasanteste Mobilfunknetz der Gegenwart. 5G soll nicht nur effizienteres Streaming für Verbraucher möglich machen, sondern auch das Zeitalter des autonomen und vernetzten Fahrens einläuten. Und nebenbei die Smart City, Industrie 4.0 und die Telemedizin vorantreiben.

Ein Unfall mit Rückstau, schlechte Straßenverhältnisse, Öl auf der Fahrbahn: Vor Gefahren wie diesen soll zukünftig die Vernetzung von Autos besser schützen. Statt sich nur auf die eigenen Augen und elektronische Assistenzsysteme zu verlassen, kann der Fahrer auf die Informationen vorausfahrender Wagen zugreifen und sie seinerseits mit den nachkommenden teilen. Doch damit Autos störungsfrei und ohne Zeitverzögerung miteinander kommunizieren können, reichen gängige Mobilfunkverbindungen nicht aus. Richten soll es 5G. Netzbetreiber, Automobilhersteller und politische Entscheidungsträger versprechen sich viel von der nächsten Generation des Mobilfunkstandards. Erheblich schneller und quasi verzögerungsfrei soll 5G Datenströme zu deutlich mehr Endgeräten zur selben Zeit übertragen können – und damit auch das Zeitalter des autonomen Fahrens ermöglichen. Schon 2016 bezeichnete der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt 5G als „eine Schlüsseltechnologie für das automatisierte und vernetzte Fahren“.

„5G ist eine Schlüsseltechnologie für das automatisierte und vernetzte Fahren: Sie ermöglicht die direkte Datenkommunikation zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur.“

Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur von 2013 bis 2017

Automatisierte oder autonome Fahrzeuge benötigen zentimetergenaue Daten über Position und Streckenverlauf, Fahrbahnzustand, Verkehrs- und Wetterlage sowie die Fahrmanöver anderer Autos. Zwar verfügen automatisierte Fahrzeuge über eigene Sensoren, mit denen sie Verkehr und Umgebung scannen. Doch wenn die elektronischen Sinnesorgane etwa durch schlechte Witterungsverhältnisse getrübt sind, können die 5G-Funkkomponenten eine zusätzliche Schutzebene bereitstellen – indem sie die Autos mit Informationen aus Fahrzeugen im näheren Umfeld und der Infrastruktur am Straßenrand versorgen. Bedingung dafür sind hohe und stabile Übertragungsraten mit geringer Verzögerung.

Eine Frage der Latenz

Der neue Standard soll Geschwindigkeiten von zehn Gigabit pro Sekunde erreichen. Damit wäre er zwanzigmal schneller, als das derzeit zackigste LTE-Netz in Deutschland. Ein 800 Megabyte großer Film ließe sich so in weniger als einer Sekunde herunterladen. Darüber hinaus soll 5G eine nahezu verzögerungsfreie Datenübertragung ermöglichen. Bei 3G liegt die Latenzzeit noch bei rund 100 Millisekunden, bei LTE, also 4G, sind es noch bis zu 50. Mit 5G soll erstmals eine Reaktionszeit von nur einer Millisekunde realisiert werden. Quasi in Echtzeit wandern Daten dann vom Sender zum Empfänger. Für vernetzte Autos ein Quantensprung, wie die Mobilfunkbranche betont. „Ob Ihr Fahrzeug auf der Autobahn bei 200 Stundenkilometern zum Bremsen eine Reaktionszeit von 50 oder einer Millisekunde hat, macht einen gewaltigen Unterschied“, so Vodafone-Sprecher Dirk Ellenbeck gegenüber dem NDR. Konkret geht es um den Unterschied von mehreren Metern oder wenigen Zentimetern, die ein Auto braucht, um eine Vollbremsung einzuleiten.

Automatisierte oder autonome Fahrzeuge benötigen zentimetergenaue Daten über Position und Streckenverlauf, Fahrbahnzustand, Verkehrs- und Wetterlage sowie die Fahrmanöver anderer Autos. Zwar verfügen automatisierte Fahrzeuge über eigene Sensoren, mit denen sie Verkehr und Umgebung scannen. Doch wenn die elektronischen Sinnesorgane etwa durch schlechte Witterungsverhältnisse getrübt sind, können die 5G-Funkkomponenten eine zusätzliche Schutzebene bereitstellen – indem sie die Autos mit Informationen aus Fahrzeugen im näheren Umfeld und der Infrastruktur am Straßenrand versorgen. Bedingung dafür sind hohe und stabile Übertragungsraten mit geringer Verzögerung.

Eine Frage der Latenz

Der neue Standard soll Geschwindigkeiten von zehn Gigabit pro Sekunde erreichen. Damit wäre er zwanzigmal schneller, als das derzeit zackigste LTE-Netz in Deutschland. Ein 800 Megabyte großer Film ließe sich so in weniger als einer Sekunde herunterladen. Darüber hinaus soll 5G eine nahezu verzögerungsfreie Datenübertragung ermöglichen. Bei 3G liegt die Latenzzeit noch bei rund 100 Millisekunden, bei LTE, also 4G, sind es noch bis zu 50. Mit 5G soll erstmals eine Reaktionszeit von nur einer Millisekunde realisiert werden. Quasi in Echtzeit wandern Daten dann vom Sender zum Empfänger. Für vernetzte Autos ein Quantensprung, wie die Mobilfunkbranche betont. „Ob Ihr Fahrzeug auf der Autobahn bei 200 Stundenkilometern zum Bremsen eine Reaktionszeit von 50 oder einer Millisekunde hat, macht einen gewaltigen Unterschied“, so Vodafone-Sprecher Dirk Ellenbeck gegenüber dem NDR. Konkret geht es um den Unterschied von mehreren Metern oder wenigen Zentimetern, die ein Auto braucht, um eine Vollbremsung einzuleiten.

Schnelle und verlässliche Datenverbindungen benötigen aber auch die vernetzten Maschinen der Fabrik 4.0, und sie könnten ebenso den intelligenten Stromnetzen der Smart City oder der Telemedizin zugutekommen. Getestet wird 5G bereits in Berlin und Hamburg. In Darmstadt werden noch in diesem Frühjahr 18 5G-Antennen zu Testzwecken installiert, die mittelfristig eine teilautonome Straßenbahn mit Daten versorgen sollen. Wie umfangreich die Abdeckung mit dem neuen Standard im Realbetrieb aussehen soll, darüber wird vor der für den kommenden März angesetzten Versteigerung der 5G-Frequenzen noch gestritten.

Konflikt zwischen Bundesnetzagentur und Mobilfunkanbietern

Die Bundesnetzagentur fordert, dass die an der Auktion beteiligten Netzbetreiber bis 2022 mindestens 98 Prozent aller Haushalte in jedem Bundesland, alle Schienenwege mit mehr als 2.000 Fahrgästen pro Tag sowie alle Autobahnen und wichtigen Bundesstraßen mit einer mobilen Datengeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde und einer Latenz von höchstens 10 Millisekunden versorgen. Bis Ende 2024 sollen dann auch die übrigen Bundesstraßen mit derselben Geschwindigkeit abgedeckt sein. Landes-, Staats- und zentrale Wasserstraßen sowie das restliche Zugnetz sollen bis zu diesem Zeitpunkt mit einer Datengeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit ausgestattet werden. Außerdem soll jeder Netzbetreiber 500 Funkstationen von mindestens 100 Megabit auf bisher nicht versorgten weißen Flecken aufbauen. Dabei müssen die Netzbetreiber diese Auflagen aber nicht vollständig durch den eigenen Netzausbau bewältigen. Bei der Versorgung der Verkehrswege können sie sich den Ausbau anderer Mobilfunkbetreiber anrechnen lassen.

Dennoch kritisieren die Netzbetreiber die Auflagen als zu hoch und fürchten unwirtschaftlich hohe Ausgaben für Lizenzkosten und Netzausbau. So böten die für 5G bereitgestellten kurzwelligen Frequenzen zwar einen hohen Datendurchsatz, aber zugleich auch eine deutlich kürzere Reichweite: Der Digitalverband Bitkom spricht von einem Kilometer. Aus diesem Grund seien sie für eine Flächenversorgung nicht geeignet. Die Netzbetreiber müssten also erheblich mehr Basisstationen aufbauen als beim bestehenden 4G-Netz. Zudem sei ein flächendeckendes Glasfasernetz Voraussetzung, um die Sendestationen mit der nötigen Bandbreite versorgen zu können. Die Bundesnetzagentur kündigte ihrerseits an, in den kommenden Jahren weitere Frequenzen zu vergeben, die für die Flächenversorgung besser geeignet seien.

Sämtliche Anbieter – Telekom, Vodafone und Telefónica (O2) – haben gegen die Auktionsbedingungen Klage eingelegt. Angefangen mit Telefónica sind mittlerweile auch alle drei noch einen Schritt weitergegangen und haben beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag eingereicht, durch den die Frequenzauktion bis zur Entscheidung über die Vergaberegeln aufgeschoben werden soll. Im schlechtesten Fall wird sich der für 2020 geplante Einstieg in das Zeitalter der Vernetzung also noch etwas verzögern.

Dies ist ein Artikel von #explore. #explore ist eine digitale Entdeckungsreise in eine Welt, die sich in rasantem Tempo wandelt. Die zunehmende Vernetzung, innovative Technologien und die alles umfassende Digitalisierung schaffen Neues und stellen Gewohntes auf den Kopf. Doch das birgt auch Gefahren und Risiken: #explore zeigt einen sicheren Weg durch die vernetzte Welt.