30. Juli 2020

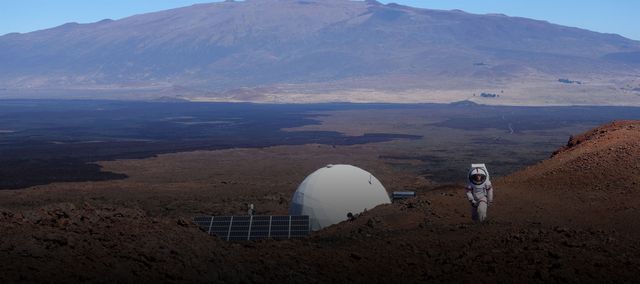

In nicht allzu ferner Zukunft sollen Astronauten endlich auch auf dem Mars landen. Wie es sein könnte, dort zu wohnen, weiß Christiane Heinicke bereits aus eigener Erfahrung. 2015 nahm sie an dem von der NASA finanzierten Projekt HI-SEAS teil, das auf Hawaii das Leben auf dem Mars simulierte. Ein Jahr lang lebte sie zusammen mit fünf anderen Wissenschaftlern in einem Habitat am Vulkan Mauna Loa. Heute arbeitet Heinicke am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen an einem realen Habitat – einer Unterkunft, die Leben und Arbeiten auf Mond oder Mars ermöglichen soll.

#explore: Wie lebt es sich auf dem Mars, Frau Heinicke?

Christiane Heinicke: Einerseits so ähnlich wie in einer normalen WG auf der Erde: Man muss kochen, aufräumen und sich gegenseitig absprechen. Andererseits waren die Lebensumstände natürlich sehr außergewöhnlich. Der Kontakt zur Außenwelt beschränkt sich auf Sprachnachricht oder E-Mail, man kann keine Freunde zum Geburtstag einladen, und man muss mit den beschränkten Wasser- und Nahrungsreserven auskommen. Wenn der Vorrat aufgebraucht ist, kann man ja nicht in den Supermarkt oder ins Restaurant gehen. Und man lebt über ein Jahr mit fünf Menschen auf engem Raum zusammen – mit denen muss man klarkommen.

© Christiane HeinickeWG-„All“tag auf Hawaii.

Welches Ziel verfolgt die NASA mit der Mars-Simulation auf Hawaii?

Die NASA möchte im Rahmen dieses Forschungsprojekts mehr über die Gruppendynamik bei einer solchen Mission herausfinden: Wie entwickelt sich eine Gruppe über einen so langen Zeitraum unter den extremen Isolationsbedingungen, welche Probleme treten auf? Und, daraus abgeleitet: Wie muss man eine Crew zusammenstellen, damit die Mitglieder diese Zeit gemeinsam überstehen können?

Wenn man die unterschiedlichen Crews aus dem Simulationsprogramm vergleicht, kann man Rückschlüsse ziehen, mit welchen Persönlichkeitstypen es während der Missionen Probleme gegeben hat und welche Charaktereigenschaften man entsprechend in Zukunft vorab aussieben sollte. Zugleich möchte die NASA auch herausfinden, inwieweit man eine Crew auf einer Mars-Mission von der Erde aus psychologisch und durch weitere Trainings unterstützen kann.

Wie sahen diese begleitenden Maßnahmen aus?

Wir hatten, als Teil des Forschungsprojekts, einzelne Trainingsprogramme, die sich um den Umgang mit Stress, Konflikten und psychischen Problemen gedreht haben: Wie erkenne ich so früh wie möglich, wenn sich bei mir oder einem Crew-Mitglied etwa eine Depression entwickelt, wie kann ich aktiv gegensteuern, damit sich Probleme gar nicht erst auswachsen?

Was waren die größten Konfliktherde innerhalb der Gruppe?

Wie in einer normalen WG ging es meist um Kleinigkeiten: Wer hat mal wieder nicht abgewaschen, wer lässt ständig seine Kaffeetasse im Labor herumstehen? Die Lösung war hier eigentlich immer, solche Dinge so früh und so sachlich wie möglich anzusprechen. Und weil wir alle gleich motiviert waren, dieses Jahr gut zusammen durchzustehen, haben wir eine solche Kritik nicht als persönlichen Angriff aufgenommen, sondern uns tatsächlich bemüht, unser Verhalten zu ändern.

Was muss man als Mensch mitbringen und wie muss sich eine Gruppe zusammensetzen, damit sich auf dem Mars nicht alle an die Gurgel gehen?

Ein dickes Fell ist sicher hilfreich. Wichtig ist aber vor allem, dass alle Crew-Mitglieder teamfähig sind. Das klingt zwar wie der Standardtext aus Stellenanzeigen. Gemeint ist aber, dass man eine gewisse Toleranz mitbringt und über kleine Fehler oder Macken der anderen hinwegsehen kann. Statt sich über auftretende Probleme zu beklagen oder sie breitzutreten, sollte man aktiv und zusammen nach einer Lösung suchen, die für alle tragbar ist. Das kann zunächst langwieriger sein als eine Entscheidung von oben. Langfristig sind aber alle zufriedener mit einem gemeinsam geschlossenen Kompromiss.

© Christiane HeinickeDie Wanderschuhe verraten: Christiane Heinicke klettert auf Hawaii.

Wir haben im Vorfeld ein entsprechendes psychologisches Training bekommen, wurden aber natürlich auch ohnehin danach ausgewählt, dass die Charaktereigenschaften tendenziell passen. Ein Eigenbrötler wird durch ein bisschen Training ja nicht über Nacht zum Teamplayer.

Was war Ihre eigene Motivation, an dem Projekt teilzunehmen?

Neugier! Ich wollte ausprobieren, ob ich persönlich so etwas durchstehen kann und ob die anderen fünf es ein Jahr mit mir aushalten. (Lacht.) Auf einer Ebene ging es also um persönliche Erfahrung und Weiterentwicklung.

Als Wissenschaftlerin hat mich auch das umfangreiche Crew-Monitoring während des Versuchs interessiert: Wir haben regelmäßig Fragebögen ausgefüllt, Schlaftagebücher geführt und aufgezeichnet, womit wir während der Mission unsere Zeit verbringen. Im Labor oder im normalen Umfeld lässt sich eine so umfängliche Studie ja gar nicht durchführen.

© Christiane HeinickeDraußen nur im Raumanzug – das Experiment sollte so realistisch wie möglich sein.

Sind Sie als umgänglicherer Mensch nach Hause zurückgekehrt?

Seit meiner Rückkehr ist es auf jeden Fall unheimlich schwer geworden, mich aus der Ruhe zu bringen. Wir wurden natürlich vorgewarnt und auf den Umgang mit Stress trainiert. Aber ich hätte nicht erwartet, wie stark die psychische Belastung tatsächlich ist. Vor allem steht man ja nicht ab dem ersten Tag plötzlich unter starkem Stress – der steigert sich allmählich und unmerklich. Das erinnert ein bisschen an den Frosch im Topf: Wird der in kochendes Wasser geworfen, springt er direkt wieder raus. Wird das Wasser aber langsam erwärmt, gewöhnt er sich daran und lernt dann eben auch, Schritt für Schritt damit umzugehen. Das hat mich doch deutlich stressresistenter gemacht.

Wie waren die Rollen und Aufgaben in der Gruppe verteilt?

Das Team bestand aus einer Kommandantin, einer Ärztin, einem Ingenieur für Reparaturen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachbereiche. Außerdem war ein Architekt dabei, der sich auf Weltraumarchitektur spezialisiert hat. Ich selbst war „Chief Scientific Officer“. Ich habe die Experimente koordiniert und musste dafür sorgen, dass wir Versuche für andere Wissenschaftler umsetzen konnten und diese nicht mit unseren eigenen Experimenten kollidieren.

Welche Experimente haben Sie selbst durchgeführt?

Bei einem meiner Experimente ging es darum, Wasser aus dem Boden zu gewinnen. Lavagestein enthält sehr geringe Mengen Wasser, das verdunstet, wenn die Sonne darauf scheint. Statt dieses Wasser in die Atmosphäre entweichen zu lassen, haben wir es in einem mobilen Gewächshaus aufgefangen. In einer Woche konnten wir auf einem Quadratmeter so rund einen Liter Wasser gewinnen.

Ließe sich auf diese Weise auch auf dem Mars Wasser gewinnen?

Ja. Ob es aber Sinn macht, hängt von der Dauer der Mission ab. Wasser gibt es auf der Marsoberfläche nur als Eis, Permafrost oder eben als Wasserdampf in der Atmosphäre. Permafrost ist extrem hart und dadurch sehr schwer abzubauen – da braucht man das entsprechende Equipment. Und auch die von uns verwendete Methode ist mit einem entsprechenden Aufwand verbunden. In der Anfangsphase künftiger Marsmissionen wäre es daher deutlich einfacher, das Wasser einfach mitzunehmen. Will man eine permanent besetzte Station aufbauen, müsste man das Wasser dann auch vor Ort gewinnen.

Was war für Sie in diesem Jahr die stärkste Erfahrung?

Das Schönste waren für mich die Außeneinsätze. In einem Raumanzug auf 2.500 Meter Höhe herumzulaufen ist körperlich natürlich ziemlich anstrengend. Aber die Landschaft dort auf Hawaii ist einfach unglaublich eindrucksvoll: sehr karg, fast außerirdisch und zugleich sehr vielfältig. Dieses Lavagestein kann ja wahnsinnig verschiedene Farben, Figuren und Formen annehmen. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gestein! (Lacht.)

„Das Schönste waren für mich die Außeneinsätze.“

Was haben Sie am meisten vermisst?

Frische Himbeeren und frische Ideen! Dadurch dass man immer mit denselben Menschen redet, kennt man bald deren Geschichten – man weiß, wie sie denken, wie sie ticken. Zu wissen, woran man bei den anderen ist, hat natürlich seine Vorteile. Aber in Diskussionen kann man meistens schon vorhersagen, wer welche Einstellungen vertritt, wer einen Vorschlag mit welchen Argumenten befürwortet oder ablehnt. Es fehlt der direkte Austausch mit neuen Sichtweisen, anderen Gedankenwelten und Erfahrungen.

Inwiefern sind Ihre Erfahrungen auf Hawaii in das von Ihnen entwickelte Habitat „Moon and Mars Base Analog“ (MaMBa) – die Unterkunft für Astronauten auf Mond oder Mars – eingeflossen?

Ich bin ja von Hause aus Ingenieurin. Und während der Zeit auf Hawaii sind mir quasi jeden Tag Dinge aufgefallen, die in einem richtigen Habitat so nicht funktionieren würden. Tatsächlich sind alle bisherigen Habitate ausschließlich für die Simulation auf der Erde ausgelegt. Wenn wir in den kommenden Jahrzehnten Astronauten zum Mond oder Mars schicken wollen, gäbe es aktuell noch kein Haus, in dem sie sich dort aufhalten könnten. Ich habe daher begonnen, mir Gedanken zu machen, wie ein solches Habitat eigentlich aussehen müsste.

Und durch meine Erfahrungen auf Hawaii weiß ich auch, wie wichtig es ist, menschliche Bedürfnisse bei der architektonischen Gestaltung zu berücksichtigen. Einer der Lieblingsplätze unserer Crew auf Hawaii war ein Fenster, durch das man die Lavalandschaft sehen konnte. Dieser Ausblick nach draußen, die Möglichkeit, in die Weite zu schauen und die Augen nicht immer nur auf Dinge zu fokussieren, die weniger als zehn Meter entfernt sind, war für uns alle unheimlich wichtig. Entsprechend sieht unser MaMBa-Habitat auch ein Fenster im Wohnzimmermodul vor.

Was muss ein solches Habitat für Mond und Mars überhaupt leisten?

Von der technischen Seite her sind die groben Anforderungen relativ simpel: Das Habitat muss die Astronauten vor den Vakuumbedingungen, den Temperaturschwankungen und vor der Weltraumstrahlung schützen. Ansonsten würde ein Sonnensturm dazu führen, dass die Crew im wörtlichen Sinne geröstet wird. Die Station benötigt außerdem eine Luftschleuse und ein Lebenserhaltungssystem, um Wasser und Atemluft aufzubereiten.

Von der architektonischen Seite her muss ich mir dann überlegen, was Menschen außerdem zum Leben benötigen. Unverzichtbar ist ein persönlicher Rückzugsraum, selbst wenn ein Schlafsaal natürlich effizienter wäre. Denn jeder hat gelegentlich einen schlechten Tag oder möchte einfach mal für sich sein. Wichtig ist auch, eine gewisse Flexibilität in die Einrichtung einzubauen. Zu Hause kann ich meine Möbel umstellen und verändere so meine direkte Umgebung. In der Station bin ich tagtäglich mit denselben Farben, Gerüchen und Geräuschen konfrontiert. Ich kann auch nicht ohne Weiteres die Regale verschieben oder mal eben in ein Möbelhaus fahren. Das Design muss daher auf einer anderen Ebene flexibel sein – etwa indem man die Farben und Lichtverhältnisse verändern kann, damit es eben nicht immer gleich aussieht.

Inwiefern haben Sie diesen Ansatz im Demomodul bereits umgesetzt?

Das Demomodul ist ein sogenanntes Mock-up. Das ist eine technisch noch nicht funktionsfähige Vorversion, mit der wir testen, ob die Architektur, das Design und die Maße stimmen. Und weil das Labor das Herzstück der künftigen Station ist, haben wir zunächst eine Demoversion dieses Labor-Moduls gebaut.

Den ganzen Tag in einem fensterlosen Labor bei gleichbleibendem Licht zu arbeiten ist unheimlich ermüdend für die Augen. Deshalb haben wir Lampen eingebaut, die von der Crew variabel eingestellt werden können. Das fanden unsere Tester sehr hilfreich und haben während des Arbeitstags die Lampen mal ein bisschen wärmer, heller oder dunkler eingestellt, um so ein wenig Abwechslung zu schaffen.

Wie kann ich mir das Grundkonzept des Habitats vorstellen?

Die Grundkonfiguration besteht aus sechs Modulen: drei Arbeitsmodule und drei Freizeitmodule. Es gibt ein Schlafmodul, ein Küchenmodul und ein Wohnzimmermodul, ein Labor, ein Gewächshaus und eine Werkstatt. Alle Module sind aufrecht stehende Zylinder mit einem Innendurchmesser von 4,40 Meter und einer Höhe von 6,50 Metern. Hinzu kommen zwei Luftschleusen – schließlich muss die Crew irgendwie rein- und rauskommen.

© ZARMEin Modul des Habitats, an dem Christiane Heinicke arbeitet.

Im Verhältnis zur Raumfläche sind die Module ziemlich hoch. Warum?

Durch diese Grundhöhe können wir die Arbeitsmodule in zwei Stockwerke unterteilen. Und sie erlaubt uns zugleich, diese Zwischendecke in den Freizeitmodulen wegzulassen. Im Wohnzimmermodul kann ich mich dann etwa auf dem Sitzkissen lümmeln und habe einen Blick nach oben. Mir fällt dann sprichwörtlich nicht „die Decke auf den Kopf“.

Dieses Prinzip basiert ebenfalls auf meiner Erfahrung im Habitat auf Hawaii. Dort ist nur die eine Hälfte der Kuppel durch ein Obergeschoss unterteilt, die andere ist ein freier Bereich mit einer Deckenhöhe von rund sechs Metern. Das hat extrem dabei geholfen, sich in dem Habitat nicht eingeengt zu fühlen, obwohl wir nur alle paar Tage rausgekommen sind.

Wie haben Sie das Habitat getestet?

Wir haben Wissenschaftler eingeladen, sich zu überlegen, welche Experimente auf dem Mars oder Mond durchgeführt werden könnten. Diese Experimente haben sie dann anschließend in unserem Labor-Modul umgesetzt. Es gab zwei Testläufe von jeweils einer Woche, wobei die Wissenschaftler jeweils zu den Arbeitszeiten im Labor waren – also etwa von 9 Uhr bis 18 Uhr.

© Christiane HeinickeDie Mars-Unterkunft auf Hawaii hat Christiane Heinicke auf viele Ideen für das Habitat gebracht.

Wie fiel das Feedback der Tester aus?

Wir haben die Wissenschaftler dort zu dritt und zu viert arbeiten lassen. Drei ist die Nominalbesetzung – und das hat wunderbar funktioniert. Zu viert war etwas mehr Absprache und Rücksichtnahme erforderlich, aber trotzdem konnten die Wissenschaftler noch vernünftig darin arbeiten. Änderungswünsche bezogen sich vor allem auf die konkrete Laborausstattung. Das haben wir dann entsprechend vor dem zweiten Testlauf angepasst.

Wie und in welcher Weise wollen Sie das Modul weiterentwickeln?

Das aktuelle Demomodul werden wir weiterverwenden – allerdings mit einem anderen Fokus. Geplant haben wir hier etwa Experimente zu einem möglichen Support von der Erde aus: Inwieweit kann man angesichts der Zeitverzögerung von 20 Minuten die Crew unterstützen oder im Notfall das Habitat steuern? Parallel wollen wir einen technisch funktionstüchtigen Prototyp entwickeln. Angefangen mit der Luftschleuse, die eines der komplexesten Bauteile des Habitats ist. Das Modul selbst wird dann entsprechend als Druckgehäuse aus Metall konstruiert. Dann können wir die Lebenserhaltungssysteme installieren und testen, wie effizient und dauerhaft sich mit der Technik Sauerstoff produzieren lässt.

Wann könnte das erste Habitat auf Mars oder Mond installiert werden?

Das kommt darauf an, wen man fragt! (Lacht.) Eine permanente Station auf dem Mond wäre aus meiner Sicht in den 2030er-Jahren machbar. Das Problem ist dabei weniger die Technik als der politische Wille – und vor allem die Finanzierung. Beim Mars ist der Flug noch eine große Herausforderung. Ist die gelöst, müsste man zunächst das Habitat und die zugehörige Infrastruktur auf dem Mars aufbauen und ausführlich testen, bevor man eine Besatzung schickt.

Ein Startfenster zum Mars öffnet sich aber nur alle zwei Jahre, und in der Raumfahrt kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Daher dürfte es wohl noch 20 Jahre dauern, bevor Astronauten tatsächlich ein Habitat auf dem Mars beziehen können. Die dortigen Umweltbedingungen sind aber tatsächlich günstiger als auf dem Mond, weil sie denen der Erde ähnlicher sind.

Inwiefern?

Der Mond hat ein Sechstel der Erdanziehungskraft, der Mars immerhin ein Drittel. Auf dem Mond gibt es praktisch keine Atmosphäre, auf dem Mars herrscht ein Druck von 6 Millibar – rund 1 Prozent dessen, was wir hier auf der Erde haben. Das ist zwar für Menschen ohne Raumanzug nicht überlebbar, aber das Habitat muss weniger Druck widerstehen als auf dem Mond. Auch die Ressourcen auf dem Mars könnten von einer Crew vor Ort besser genutzt werden. Es gibt dort Eisen, es gibt Kohlendioxid und Eisenoxid – das heißt: Ich habe auch Sauerstoff. Im Prinzip könnte man zum Mars fliegen und den Sauerstoff vor Ort gewinnen. Auf dem Mond funktioniert das nicht so gut.

Zudem ist die Oberfläche des Mondes sehr staubig und der Staub extrem scharfkantig. Wenn man mit einem Rover darüberfährt, hat man den Staub im Getriebe, in den Lagern, in allen beweglichen Teilen. Auf dem Mars habe ich natürlich auch eine staubige Umgebung, aber der Staub ist dort nicht ganz so feinkörnig und so scharfkantig wie auf dem Mond.

© Christiane HeinickeIn die Weite schauen zu können war für die Hawaii-Crew enorm wichtig.

Der Mond könnte also eine Art Härtetest für ein Mars-Habitat sein?

Genau. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll, ein solches Habitat erst mal auf dem Mond zu installieren. Falls etwas schiefgeht, kann man innerhalb von ein paar Tagen Ersatzteile schicken oder die Crew evakuieren. Hat man die „Kinderkrankheiten“ kuriert und das Habitat gründlich getestet, kann man das gleiche Habitat dann in einem nächsten Schritt zum Mars schicken.

Wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen würden: Wären Sie bei einem Flug zum Mars dabei?

Natürlich würde ich mir zunächst anschauen, wer da noch dabei ist und wer das organisiert. Aber ja, ich würde höchstwahrscheinlich fliegen!

Das könnte Sie auch noch interessieren

ZUR PERSON

© ZARM

Christiane Heinicke hat in Ilmenau und im schwedischen Uppsala Physik studiert und ist promovierte Ingenieurin. Als bislang einzige Deutsche wurde sie für ein von der NASA finanziertes Forschungsprojekt ausgewählt, das über ein Jahr das Leben auf dem Mars simulierte. Seit 2017 entwickelt die Geophysikerin am Zentrum für Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Universität Bremen eine modulare Wohnstation für Mond oder Mars.