Nachhaltigkeit & Umweltschutz

EU-Taxonomie: Bedeutung für Unternehmen

Wenig bekannt, aber wichtig: Informieren Sie sich jetzt über Ziele und Auswirkungen der EU-Taxonomie-Verordnung!

Nachhaltigkeit & Umweltschutz

Wenig bekannt, aber wichtig: Informieren Sie sich jetzt über Ziele und Auswirkungen der EU-Taxonomie-Verordnung!

Die EU-Taxonomie-Verordnung, kurz EU-Taxonomie, ist ein zentraler Bestandteil des im Rahmen des Green Deals verabschiedeten Aktionsplans „Sustainable Finance“. Sie soll es Banken und Investoren leichter machen, Kapital gezielt nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen bereitzustellen. Zu diesem Zweck definiert sie, wann eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig bezeichnet werden kann.

Luisa Sorgenfrei bekommt aktuell viele Anfragen von Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Oft ist die Überraschung groß, wenn die Projektleitung der Nachhaltigkeitsberatung von TÜV NORD Umweltschutz dann auf die EU-Taxonomieverordnung zu sprechen kommt. Wenige Verantwortliche wissen, dass diese eng mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verknüpft ist und auch kommunale Unternehmen betrifft.

Hier stellen wir die Verordnung und ihre Auswirkungen vor. Wir befassen uns damit, welches Ziel die EU-Taxonomie verfolgt, wer sie beachten muss und wie Unternehmen ihre daraus entstehenden Verpflichtungen erfüllen.

z.B. Erzeugung, Übertragung, Speicherung, Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien, Ausbau klimaneutraler Mobilität

z.B. Schutz einer an der Küste gelegenen Produktionsstätte vor Überschwemmungen

z.B. Schutz vor Kontamination mit Arzneimitteln und Mikroplastik, Sicherstellung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser

z.B. verstärkte Nutzung von Sekundärrohstoffen durch ein hochwertiges Recycling von Abfällen

z.B. Reduktion von Emissionen wie Feinstaub oder Kolenstoffmonoxid

z.B. nachhaltige Waldbewirtschaftung, biologische Vielfalt und ihre Verjüngungsfähigkeit bleibt erhalten

Es gilt: Eine wirtschaftliche Aktivität muss einem von sechs Umweltzielen dienen und darf keinem widersprechen.

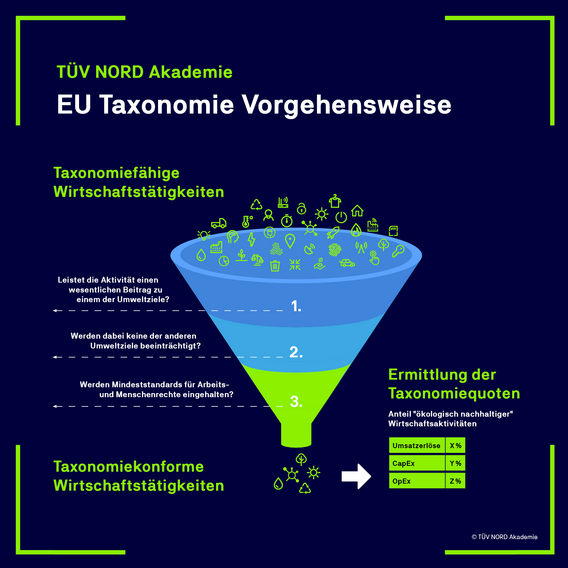

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als nachhaltig, wenn sie drei Voraussetzungen erfüllt:

Anhand dieser drei Kriterien, der 6 Klimaziele und der eigenen Wirtschaftsaktivitäten können Unternehmen Taxonomiequoten berechnen.

Wichtig: Die EU-Taxonomie-Verordnung ist zwar in Kraft, aber nicht abgeschlossen. Das zeigt sich laut Luisa Sorgenfrei unter anderem an den definierten Wirtschaftstätigkeiten: „Man hat den Fokus zunächst auf bestimmte Branchen gelegt: besonders risikobehaftete Branchen und solche, von denen man annimmt, dass sie stark auf die definierten Umweltziele einzahlen. Deshalb sehen viele Branchen und Unternehmen ihre Wirtschaftsaktivitäten in den delegierten Rechtsakten noch nicht repräsentiert.“ Beispiele dafür seien der Handel und die Gesundheitsbranche.

Die Taxonomie-Verordnung tritt in zwei Stufen in Kraft:

Aktuell wirken sich Taxonomiequoten laut Luisa Sorgenfrei wenig auf Finanzierungsmöglichkeiten aus. Banken wissen, dass viele Tätigkeiten noch nicht in der Verordnung repräsentiert sind. Deshalb verwenden sie zum Beispiel ESG-Ratings zur Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen.

Ignorieren oder auf die leichte Schulter nehmen könne man die Taxonomie aber aus einem anderen Grund nicht: „Nachhaltigkeitsberichte müssen nicht nur Quoten enthalten. Sie müssen auch darlegen, wie diese ermittelt wurden, und sie müssen in Zukunft vom Wirtschaftsprüfer geprüft werden.“

Außerdem geht Luisa Sorgenfrei davon aus, dass Taxonomiequoten in Zukunft eine wachsende Rolle in Zusammenhang mit Finanzierungen spielen. Es sei sogar geplant, den Erhalt von Fördergeldern von ihnen abhängig zu machen.

Um die Anforderungen der EU-Taxonomie für die Berichterstattung zu erfüllen, gehen Verantwortliche in drei Schritten vor:

1. Taxonomiefähige Wirtschaftstätigkeiten ermitteln

Zunächst gleichen sie die eigenen Wirtschaftsaktivitäten mit den im delegierten Rechtsakt genannten Wirtschaftstätigkeiten ab.

2. Taxonomiekonformitätsprüfung durchführen

Die im ersten Schritt ermittelten Wirtschaftstätigkeiten überprüfen sie darauf, ob sie einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten. Dabei können sie sich an Anforderungskatalogen in den delegierten Rechtsakten orientieren. Außerdem müssen sie ermitteln, ob die Tätigkeiten andere Umweltziele beeinträchtigen und ob wichtige Sozialstandards eingehalten werden. So erhalten sie ihre taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten.

3. Taxonomiequoten ermitteln

Schließlich gilt es, den Anteil taxonomiekonformer Umsatzerlöse, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) zu errechnen.

Wichtig: Bei der Errechnung der Taxonomiequoten für bestimmte Wirtschaftstätigkeiten müssen Unternehmen externe Prüfer:innen hinzuziehen.

Für Luisa Sorgenfrei steht fest: „Das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen ist zeitaufwändig“. Deshalb sei es speziell in diesem Bereich entscheidend, dass mehrere Personen und Abteilungen zusammenarbeiten.

Auch die Ermittlung der Taxonomiequoten sei oft eine Aufgabe für viele. „Das beginnt mit dem Erfassen der Wirtschaftstätigkeiten. Welche, die in der Verordnung enthalten sind, treffen auf mein Unternehmen zu? Diese Frage kann eine Person schwer beantworten, weil sie nicht sämtliche Prozesse im Unternehmen kennt, gerade in größeren Unternehmen oder gar in Konzernstrukturen.“ Idealerweise arbeiten Controlling und Nachhaltigkeitsabteilung bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten Hand in Hand.

Es gilt also einmal mehr: Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe.

Gut zu wissen: Erschwerend kommt dazu, dass es sich bei der EU-Taxonomie nicht um ein Dokument, sondern um viele verschiedene handelt, angefangen bei den delegierten Rechtsakten bis zu FAQs.

Unternehmen, die von der CSRD und damit auch von der EU-Taxonomie betroffen sind, müssen spätestens am 1. Januar 2025 damit beginnen, Daten zu sammeln. Entsprechend wichtig ist es, jetzt die notwendigen Prozesse und Verantwortlichkeiten zu installieren. Wer erst im 3. Quartal 2024 damit beginnt, gerät unweigerlich in Zeitdruck.

Gleichzeitig ist Anpassungsfähigkeit gefragt. Denn, betont Luisa Sorgenfrei, die „Gesetzgebung zur Nachhaltigkeit ist aktuell sehr dynamisch“. Verantwortliche sollten stets auf dem Laufenden über Änderungen bleiben und die Schnittstellen zwischen verschiedenen Gesetzen beachten. „Es wird auf jeden Fall noch viel passieren.“

Berufliche Weiterbildung hat viele Gesichter und trägt maßgeblich zum Erfolg der Mitarbeitenden sowie des ganzen Unternehmens bei. In unserem Blog "Wissen kompakt" lesen Sie Fachbeiträge zu aktuellen Fragestellungen, die jetzt und in der Zukunft Ihre Arbeitswelt bestimmen.

Unser Blog richtet sich an Fach- und Führungskräfte jeden Alters und jeder Unternehmensgröße, an berufliche Einsteiger genauso wie an erfahrene Arbeitskräfte.

Unser Podcast ist die Antwort auf den Wunsch, unsere Inhalte in einem modernen Format zugänglich zu machen, das bequem nebenbei konsumiert werden kann.