15. August 2019

„Scotty, Energie!“ Mit diesem legendären Kommando schickt Captain Kirk die USS Enterprise in die Lichtgeschwindigkeit. Energie spielt nicht nur in der Zukunft eine Rolle, sie hat auch einige Meilensteine der Menschheitsgeschichte angetrieben. Wie es mit der Energieversorgung losging und wie sie sich über die Jahrhunderte entwickelt hat, das erzählen wir in unserer kurzen Geschichte der Energie.

Holz, Torf oder Holzkohle, Wachs, Öl, Talg oder Waltran – das sind über Jahrtausende die Mittel der Wahl, wenn mensch es warm oder hell haben will. Am Anfang zieht man noch entweder alleine oder mit anderen durch Wald oder Moor, um Holz zu sammeln oder Torf zu stechen. Sobald sich größere Siedlungen, Orte und Städte entwickeln, wird die Arbeit dann geteilt: Stadtbewohner beziehen ihre Energie nun vom Brennstoffhändler ihres Vertrauens. Dabei ist immer klar, dass Energieversorgung die Sache jedes Einzelnen ist. Wer sich nicht selbst darum kümmert, den Brennstoff ins Haus zu schaffen, bei dem bleiben Lampe und Ofen aus. Das ändert sich erst im 19. Jahrhundert.

Am 28. Januar 1807 hüllen neuartige Laternen die Straße Pall Mall in London in ein warmes gelbes Licht, das heller scheint als mit Petroleum, Waltran oder Rapsöl. Verantwortlich dafür ist das Stadtgas, das über Röhren zu den Laternen geleitet wird. Erzeugt wird die hochgiftige Gasmischung durch das Vergasen von Kohle. Dieses Verfahren hat der irische Geistliche und Naturforscher John Clayton bereits 1684 entdeckt. Doch erst rund ein Jahrhundert später, ab 1792, produziert der Schotte William Murdoch als Erster massiv Leuchtgas, um zunächst sein eigenes Haus, dann den Eingang des Polizeipräsidiums in Manchester und später ein Fabrikgelände in Birmingham mit Gaslampen zu erhellen. 1810 wird die erste Gasgesellschaft, die Chartered Company, vom britischen Parlament abgesegnet. 1819 gibt es in London bereits 486 Kilometer Gasleitungen, die über 50.000 Lampen versorgen. Energieversorgung ist erstmals zentral: in größerem Stil an einem Ort produziert und über Rohrleitungen dorthin geliefert, wo sie genutzt werden soll. Anfangs entfachen jeden Abend Laternenanzünder das Gaslicht, später wird auch dieser Prozess automatisiert.

© Hängelaterne Franz Kapaun, WStLAGaslampen erobern die Städte.

Brandgefährlicher Fortschritt

In Deutschland erhält Hannover 1824 als erste Stadt eine Gasanstalt. Ein Jahr später gehen auch auf dem Berliner Prachtboulevard Unter den Linden die Gaslampen an. 1850 haben bereits 26 deutsche Städte Gasanstalten, darunter Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, München und Mannheim. Deren Bewohner feiern das Leuchtgas als technologische Errungenschaft. Es macht nicht nur die Straßen heller, sondern lässt sich außerdem verwenden, um Öfen zu heizen, Essen zu kochen und Motoren zu betreiben. Auch in Theatern oder Wohnungen sorgen Gasleuchten bald für bequemere Helligkeit als Kerzen oder Öllampen. Allerdings ist das mit einem gehörigen Risiko verbunden: Bei Defekten erweist sich die Kombination von Gas und offener Flamme als hochexplosiv und brandgefährlich. Immer wieder kommt es zu verheerenden Unfällen. Der größten Katastrophe, dem Brand im Wiener Ringtheater, fallen 1881 über 380 Menschen zum Opfer.

Elektrisierende Alternative

Um diese Zeit beweist aber auch eine hochspannende Alternative zum Gaslicht ihre Praxistauglichkeit: Bereits in den 1840er-Jahren können Bogenlampen über magnetelektrische Maschinen mit Strom versorgt werden. Dazu wird ein Rotor mit möglichst starken Magneten bestückt. Durch die Drehbewegung bringen die Magnetfelder den Elektronenfluss in den benachbarten elektrischen Leitern in Gang. Auf diese Weise wird die Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt. Ausgereift ist das Verfahren jedoch noch nicht. Die dafür benötigten Dauermagnete sind teuer, schwer und für die Erzeugung großer Stromstärken nicht geeignet.

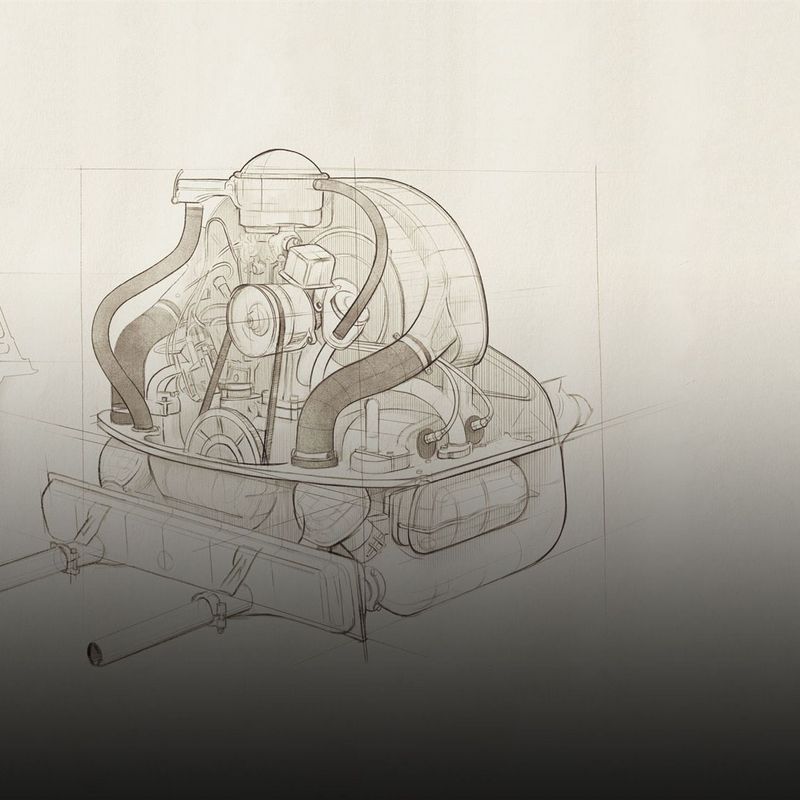

© gemeinfreiIn der Industrialisierung erzeugt die Dampfmaschine Bewegungsenergie. Sie muss über Transmissionsriemen zu den einzelnen Maschinen geleitet werden.

Den Durchbruch bringt erst die Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips: 1851 gelingt dem Slowaken Ányos Jedlik die Stromerzeugung mit einer elektrischen Maschine ohne Permanentmagnet, 1854 auch dem Dänen Søren Hjorth, der dafür im selben Jahr das Patent erhält. Unabhängig von diesen erkennt 1866 außerdem Werner von Siemens das Prinzip und macht es in seinen Maschinen erstmals serienreif – die Initialzündung für das Zeitalter der Elektrizität. Denn die Dynamomaschinen funktionieren in beide Richtungen: Als Generatoren transformieren sie die Bewegungsenergie von Dampfmaschinen, Wasserrädern oder Wasserturbinen in elektrischen Strom; als Elektromotoren verwandeln sie Strom in Bewegungsenergie, um so Maschinen in Fabriken anzutreiben.

Der Märchenkönig und die Dynamomaschine

Im Jahr 1878 treibt eine Dampfmaschine im Maschinenraum von Schloss Linderhof in Bayern 24 Siemens-Generatoren an. Die Dynamomaschinen versorgen Kohlebogenlampen mit Strom und lassen so die künstlich angelegte Venusgrotte in dem sagenhaften Licht erstrahlen, das sich Märchenkönig Ludwig II. ausgemalt hat. Die Anlage gilt als das erste fest installierte Kraftwerk der Welt. Zwei Jahre später lässt sich Thomas Alva Edison seine verbesserte Glühlampe patentieren. 1882 entstehen in New York und London erste öffentliche Kraftwerke. In Deutschland nimmt 1885 das erste öffentliche Elektrizitätswerk in der Berliner Markgrafenstraße den Betrieb auf. Zum Ende des Jahres versorgt es bereits 5.000 Lampen in überwiegend öffentlichen Gebäuden mit Strom. Drei Jahre später werden in der Leipziger Straße am Potsdamer Platz die ersten elektrischen Straßenlampen der Hauptstadt angeknipst.

Anfänglich ist das Licht ein Luxus, der nur auf Prachtstraßen, Plätzen, in Amtsgebäuden und in den Wohnstuben betuchter Bürger zum Einsatz kommt.

Anfänglich ist das Licht aus der Stromleitung noch erheblich teurer als Leuchtgas und Gaslampe – ein Luxus, der nur auf Prachtstraßen, Plätzen, in Amtsgebäuden und in den Wohnstuben betuchter Bürger zum Einsatz kommt. Aber die Vorteile der Elektrizität auch für die Industrie treten schon jetzt immer stärker hervor: Besser noch als die Gasmotoren erlaubt sie die Trennung von Erzeuger und Verbraucher, also von Kraftwerk und Nutzer und von Generator und Maschine.

Fortschritt Fernbeziehung

Bis zum Beginn der Industrialisierung ist Energieerzeugung fast immer eine Frage des Ortes: Wer Holz sägen oder Korn mahlen will, muss seine Mühle dort errichten, wo Wind weht oder Wasser fließt. Mit der Erfindung der Dampfmaschine kann Energie dann prinzipiell an jedem Ort der Erde erzeugt werden. Doch die Pumpen, Sägen und Webmaschinen bleiben wie durch eine Nabelschnur räumlich eng mit der Dampfmaschine verbunden. Denn es ist die Dampfmaschine, die Wärmeenergie in Bewegungsenergie umwandelt – und diese wiederum lässt sich nicht einfach durch die Leitung schicken. Sie muss über Transmissionsriemen aus Leder oder Stahlband mechanisch auf die einzelnen Maschinen in der Produktionshalle übertragen werden. Das ist aufwendig, störanfällig, ineffizient und führt immer wieder zu schweren Unfällen. Durch die Kombination von Strom und Elektromotor können sich die Maschinen von den Energieerzeugern abnabeln – oder besser gesagt die Nabelschnur durch die elektrische Leitung erheblich verlängern. Denn das ist ein weiterer Vorteil der Elektrizität: Sie lässt sich bei sehr geringen Verlusten über große Entfernungen transportieren.

1882 testet Werner von Siemens den Urahn des heutigen Oberleitungsbusses in Halensee bei Berlin. Im selben Jahr wird zwischen München und dem 57 Kilometer entfernten Kreisstädtchen Miesbach erstmals eine elektrische Energieversorgung über eine große Entfernung installiert. 1891 gelingt die erste Übertragung mit hochgespanntem Drehstrom zwischen Frankfurt am Main und Lauffen bei Heilbronn. Der Übertragungsverlust über die 176 Kilometer lange Freileitung liegt gerade mal bei 25 Prozent – damals eine echte Sensation. Im späteren Betrieb mit höherer Spannung kann der Verlust sogar auf vier Prozent reduziert werden.

Der Wirkungsradius wächst

Mit der Durchsetzung des Drehstroms wächst der Wirkungsradius der Kraftwerke gewaltig. Strom kann nun aus der Ferne auch in weitläufige ländliche Regionen geleitet werden. Und die Kraftwerke lassen sich direkt an Rohstoffquellen wie Braunkohlegruben, Stauseen oder Flüssen bauen. So geht am Niagara 1895 das erste Großkraftwerk der Welt ans Netz. Drei Jahre später nimmt in Rheinfelden an der Schweizer Grenze das seinerzeit größte Wasserkraftwerk in Europa den Betrieb auf.

Durch die Erfindung und Entwicklung der Dampfturbine um die Jahrhundertwende kann die Bewegungsenergie des Wasserdampfs effizienter genutzt werden.

Kohlekraftwerke wie die 1891 installierte Deptford Power Station in London werden anfänglich mit Dampfmaschinen betrieben. Deren Wirkungsgrad liegt jedoch bei gerade mal zehn Prozent. Schließlich müssen sie über einen komplizierten Mechanismus das Hin-und-her-Bewegen des Kolbens in eine Rotationsbewegung umsetzen, die dann die Stromgeneratoren antreibt. Durch die Erfindung und Entwicklung der Dampfturbine um die Jahrhundertwende kann die Bewegungsenergie des Wasserdampfs effizienter genutzt werden. Der Wirkungsgrad springt auf 30 Prozent, die klassische Dampfmaschine wird obsolet, Kohlekraftwerke werden immer größer und leistungsfähiger.

Die Stromnetze wachsen zusammen

Elektrizitätswerke schießen in den kommenden Jahren wie Pilze aus dem Boden. 1900 sind 652 Kraftwerke mit einer Leistung von 230 Megawatt am Netz. Schon sechs Jahre später hat sich ihre Zahl verdoppelt und die Gesamtleistung verdreifacht. 1913 sind es bereits 4.040 E-Werke mit insgesamt 2.100 MW. In den 1920er-Jahren kommt die Elektrizität auch in den ländlicheren Gebieten an. Dafür sorgen 3.372 Kraftwerke mit einer Leistung von 5.683 MW und Hochspannungsleitungen, die den Strom mit immer höherer Spannung über immer größere Distanzen transportieren. Mit der Nord-Süd-Leitung zwischen Pulheim in Nordrhein-Westfalen und zwei Wasserkraftwerken im Schwarzwald und in Österreich entsteht ab 1924 das erste Verbundnetz, das vorher vereinzelte Stromnetze zu einem übergreifenden Netz mit insgesamt 600 Kilometern verknüpft.

© TÜV NORDEnergie soweit das Auge reicht: Blick auf die Baustelle des Kernkraftwerks Brokdorf.

Energie ohne Ende

In der Wirtschaftswunderzeit nach dem Zweiten Weltkrieg wächst nicht nur der Appetit auf üppige Mahlzeiten, sondern auch der Hunger nach Strom: Kühlschrank, Waschmaschine, Elektroherd, Mixer, Föhn oder Trockenhaube halten Einzug in die Haushalte und wollen künftig mit Elektrizität versorgt werden. Immer größere Kraftwerke sollen den wachsenden Energiebedarf stillen. Zugleich arbeitet man fieberhaft an ganz neuen Techniken zur Stromerzeugung.

Der vielversprechendste Kandidat scheint bereits gefunden: „Die Macht des Atoms könnte die Menschheit zu einer bisher ungeahnten Höhe der Zivilisation und Kultur führen“, verheißt ein Werbefilm der 50er-Jahre. Die einfache Rechnung von wissenschaftlicher Seite: In einem Kilogramm Uran steckt so viel Energie wie in zwei Millionen Kilogramm Steinkohle. Und Uran findet sich in der Natur in nahezu unbegrenzten Mengen, kann sogar aus dem Meerwasser gewonnen werden. Energie ohne Ende – das Versprechen einer unerschöpflichen Energiequelle euphorisiert alle politischen und gesellschaftlichen Lager. Führende deutsche Atomforscher warnen jedoch 1957 im Göttinger Manifest vor atomarer Aufrüstung und plädieren zugleich dafür, „die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern.“ Auch die SPD formuliert 1959 in ihrem Godesberger Programm die Hoffnung, „dass der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann, wenn er seine täglich wachsende Macht über die Naturkräfte nur für friedliche Zwecke einsetzt.“

Strom aus Atom

Die Adenauer-Regierung schafft im selben Jahr mit dem Atomgesetz (AtG) die rechtliche Basis für den Aufbau kerntechnischer Versuchsanlagen. Das erste Kernkraftwerk für die kommerzielle Stromerzeugung im russischen Obninsk ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren in Betrieb. Aber auch in Deutschland sind die ersten Versuchsreaktoren angelaufen. Schon im Jahr 1957 beauftragt das Land Schleswig-Holstein den damaligen TÜV Hamburg mit der Begutachtung und Prüfung des Forschungsreaktors Geesthacht 1. Einige Jahre später wird der TÜV Hannover mit der Sicherheit eines Forschungsmeilers der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betraut. Ab 1966 überwachen die Experten den Bau des Demonstrationskraftwerks Lingen im Emsland.

© TÜV NORDEine Funktionsprüfung in der Steuerzentrale eines Kraftwerks.

Für die Behörden sind die Fachleute der Technischen Überwachungsvereine die logische Wahl für diese verantwortungsvolle neue Aufgabe. Schließlich kümmern sie sich seit der Dampfmaschine – also seit fast 100 Jahren – um die Überwachung und Sicherung von Maschinen und technischen Anlagen, die Menschen gefährden können. Dabei haben sich die Ingenieure der Vereine ständig in neue Technologien und die Abwehr ihrer Risiken hineingearbeitet: vom Automobil bis zur Elektrizität und den Maschinen und Aufzügen, die sie antreiben. Auch das anbrechende Atomzeitalter trifft die Überwachungsvereine nicht unvorbereitet. Bereits ab 1956 beginnen sie, Sachverständige in den Grundlagen der Kerntechnik und im Strahlenschutz auszubilden.

Kerntechnische Sicherheit ist Teamarbeit

Die besondere Herausforderung der Kerntechnologie: Technische Richtlinien, um die Sicherheit der neuen Kraftwerke zu gewährleisten, gibt es zwar in den USA, aber nicht in Deutschland. Sie müssen von den Experten erst erarbeitet werden. Während bei der Prüfung von Dampfmaschinen oder elektrischen Geräten der Arbeitsschutz im Vordergrund stand, müssen bei der Nutzung der Kernenergie aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials die Menschen in der Umgebung der Anlage vor ungeplanten Freisetzungen von Radioaktivität geschützt werden. Um den besonderen Schutz zu gewährleisten, müssen die Anlagen und ihre Bauteile nach dem Atomgesetz nicht nur nach dem Stand der Technik, sondern auch nach dem Stand der Wissenschaft bewertet werden. Sprich: Bei der Bewertung müssen immer auch die neusten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung berücksichtigt werden. Und wegen des hohen Risikopotenzials verbietet sich der Ansatz, aus Schäden zu lernen. Schließlich ist der GAU, der „größte anzunehmende Unfall“, gleichbedeutend mit der Katastrophe.

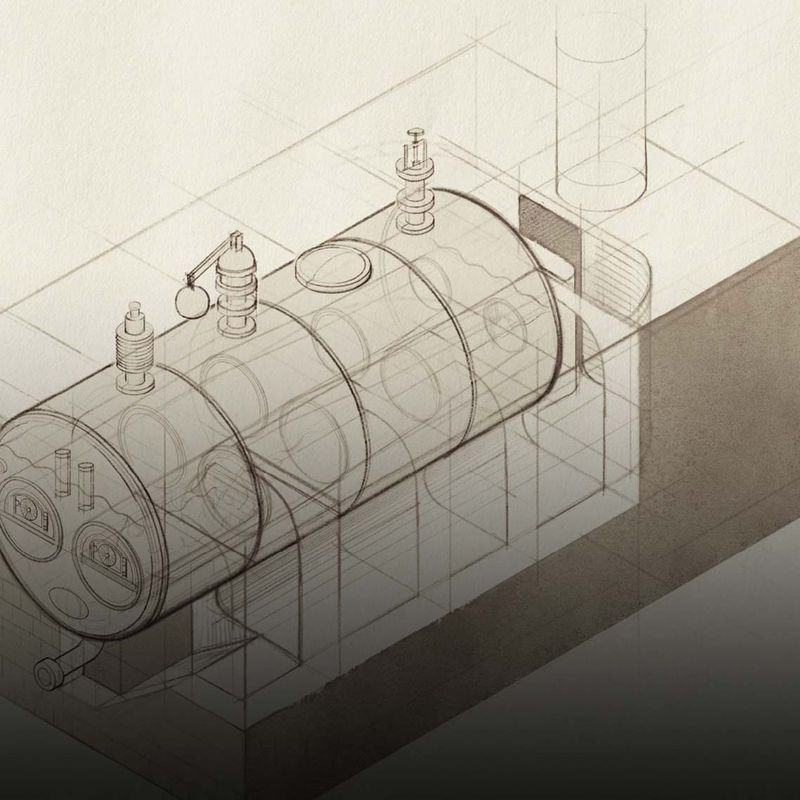

© TÜV NORDAnlieferung des Reaktordruckbehälters im Kernkraftwerk Brokdorf 1984.

Die Sachverständigen müssen deshalb versuchen, den Störfall vorauszudenken. Die entscheidenden Fragen: Was kann durch den Ausfall des Systems geschehen, und was könnte einen solchen Ausfall herbeiführen? Ein einzelner Experte aus einem Fachbereich kann auf diese lebenswichtige Frage keine erschöpfende Antwort finden. Dafür braucht es ein Team von Fachleuten aus unterschiedlichsten Disziplinen: Ingenieure aus Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauüberwachung, Werkstoffprüfung und solche, die sich mit Behältern und Rohren auskennen, die unter Dampf und Druck stehen, arbeiten mit Spezialisten für Reaktorphysik und Strahlenschutztechnik zusammen. Das bewährte Vier-Augen-Prinzip zur Kontrolle der einzelnen Prüftätigkeiten wird bei kerntechnischen Stellungnahmen zum Acht-Augen-Prinzip erweitert. Weil sich noch nicht alle TÜV mit allen Arten von Kernkraftwerken auskennen, gründen die Vereine 1965 das Institut für Reaktorsicherheit (IRS), das bei bestimmten fachlichen Fragen zur Seite steht.

Kernkraft gegen die Abhängigkeit

Bis in die 1970er-Jahre sind heimische Kohle und billiges Erdöl in der Bundesrepublik leicht zu haben. Der Schock kommt mit der Ölkrise 1973. Um die Abhängigkeit von Rohstoffen aus dem Ausland zu verringern, wird die Kernkraft in großem Stil gefördert: 1974 sind im Bundesgebiet elf Kernkraftwerke in Betrieb, elf weitere im Bau und sechs in Auftrag gegeben. Der TÜV Norddeutschland prüft im Auftrag der Atomaufsichtsbehörden bei Planung, Bau und Betrieb der Anlagen Stade, Unterweser, Krümmel, Brunsbüttel und Brokdorf; der TÜV Hannover übernimmt die Verantwortung für die Kernkraftwerke Würgassen, Grohnde und Emsland. Auch kerntechnische Anlagen, beispielsweise zur Herstellung von Brennelementen für Kernkraftwerke und Forschungseinrichtungen werden geprüft.

© TÜV NORDDreh- und Angelpunkt jeder Art von Energieerzeugung ist das Umwandlungsprinzip, im Kernkraftwerk durch die Turbine.

Der Widerstand wächst

Mit der Verschärfung des Kalten Krieges Ende der 1970er-Jahre wächst mit der Friedensbewegung auch der Widerstand gegen die Kerntechnik und ihre Gefahren. Am 28. März 1979 ereignet sich ein schwerer Zwischenfall im Kernkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania, der die gesellschaftliche Diskussion über die Folgen der Kerntechnik weiter verschärft. Zehntausende Menschen demonstrieren im folgenden Jahr gegen das geplante Atommüllendlager in Gorleben. Die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl am 26. April 1986 bringt schließlich die entscheidende Wende. Italien zieht als erstes Land die Konsequenzen und legt 1987 nach einer Volksabstimmung sämtliche vier Kernkraftwerke still. In Deutschland gehen vier bereits gebaute Meiler bis 1989 noch ans Netz. Neue Kernkraftwerke werden aber nicht mehr geplant. Nordrhein-Westfalen beschließt 1990 den generellen Ausstieg aus der Kernenergie. Die Kernschmelze in Fukushima im März 2011 läutet das Ende der Atomkraft auf Bundesebene ein: Am 30. Juni 2011 beschließt der Bundestag das Aus für acht Kernkraftwerke und den vorzeitigen stufenweisen Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022. Damit wird in diesem Jahr die Stromerzeugung aus Kernenergie in Deutschland nach 60 Jahren enden.

Zurück zum Wind

Alternativen zu Kohle- und Kernkraft beginnen bereits Jahre vor Tschernobyl auf Hügeln oder an den Küsten in den Himmel zu wachsen. Denn im Zuge der Ölkrisen der 1970er-Jahre sucht man nach weiteren Möglichkeiten, um Strom ohne ausländische Rohstoffe produzieren zu können. Dabei entdeckt man eine der ältesten Energieformen neu, die der Mensch jemals für sich genutzt hat: den Wind. Dass man ihn nicht nur dazu verwenden kann, um Segel oder Mühlen anzutreiben, bewies 1887 bereits der Schotte James Blyth: Der Ingenieur lud mittels einer windbetriebenen Anlage Batterien für die Beleuchtung seines Ferienhäuschens auf – allerdings mit noch bescheidener Effizienz. Der dänische Meteorologe und Erfinder Poul la Cour verbesserte die Aerodynamik der Windradarchitektur um 1900 und versuchte, mit seinen Windrädern vom Stromnetz ausgeschlossene ländliche Gebiete mit eigener Elektrizität zu versorgen. Über 250 solcher Anlagen waren während des Ersten Weltkriegs in Dänemark in Betrieb. Auch andernorts wurden im frühen 20. Jahrhundert Windmotoren zur dezentralen Stromerzeugung errichtet – um mit der flächendeckenden Elektrifizierung der 1920er-Jahre wieder von den Höfen und aus den Dörfern zu verschwinden. Erst 50 Jahre später kam die Windkraft allmählich wieder in Gang, man forschte und erprobte eine Vielzahl unterschiedlicher Konstruktionen. Der „Growian“ an der Nordsee bei Brunsbüttel entpuppte sich 1984 als kapitale Fehlkonstruktion. Doch drei Jahre später, am 24. August 1987, wurde im Kaiser-Wilhelm Koog an der Nordseeküste der erste Forschungs-Windpark in Deutschland erfolgreich eröffnet. Leistung und Größe der Windräder wuchsen zunächst langsam, dann gewaltig. 1988 brachte es ein Windrad auf 70 Meter und 80 kW. 20 Jahre später stellen 200 Meter hohe Windräder nun den Kölner Dom tief in den Schatten und sind 75 Mal leistungsfähiger als ihre Vorgänger. Ende 2013 lässt die Leistung der weltweiten Windkraft erstmals die Kernenergie hinter sich.

© TÜV NORDTypprüfung von Turm und Fundament einer Windenergieanlage durch TÜV-Ingenieure an der Küste Schleswig-Holsteins.

Überwachung aus der Ferne

Längst kümmern sich die Experten der TÜV auch darum, dass die Anlagen Wind und Wetter gewachsen sind, der Erdboden ihr gewaltiges Gewicht tragen kann und das Geräusch ihrer Rotoren die Anwohner nicht stärker belastet als erlaubt. Von der Turmkonstruktion über das Fundament, die Rotorblätter und die elektrischen Anlagen bis zum Maschinenbau werden die Windräder von den Sachverständigen regelmäßig kontrolliert. Vor dem Bau begutachten sie, ob eine geplante Anlage sicher hält, was sie verspricht. Und zwar nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern etwa auch in den USA oder in China. Denn das Reich der Mitte ist seit Jahren Weltmeister in Sachen Windenergie und produziert mit aktuell 208 GW mehr Strom aus Wind als die USA (103 GW) und Deutschland (62 GW) auf den weiteren Podiumsplätzen zusammen. Bis 2025 sollen weitere Windparks mit insgesamt 100 GW hinzukommen.

Um jederzeit zu wissen, wie es um den Zustand eines Windrads bestellt ist, haben die Experten Frühwarnsysteme entwickelt: Körperschallsensoren messen die Vibrationen an Windrädern, und aus den dabei gewonnenen Daten lässt sich ein drohender Ausfall prognostizieren. Diese Fernüberwachung gibt den Betreibern die Gelegenheit, so früh wie möglich mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Denn wenn der Wind weht, sollen sich die Rotoren schließlich verlässlich drehen – und auf diese Weise Bewegungsenergie in elektrische Energie verwandeln, die über die Stromleitung die Lampen hell und das Mittagessen warm macht, ohne dass man dafür das Haus verlassen muss.

Nichts mehr verpassen: Jetzt kostenlosen #explore-Newsletter abonnieren

Entdeckt, erklärt, erzählt - Der Podcast

Alle zwei Wochen eine neue Folge. Entdeckt, erklärt, erzählt ist der Podcast von #explore by TÜV NORD. In jeder Folge haben wir einen Gast, der uns spannende Einblicke in Zukunftsthemen und Trends gibt sowie Innovationen einordnet. Den Podcast gibt's auf allen gängigen Podcast-Apps - einfach kostenfrei abonnieren!